ストレート

ストレート、つまり真っ直ぐ進む球。直球。

直球と変化球、というように変化球とは分けて表現されることも多く、野球において基本となる球種です。

野球の基本になる、というのは投手として投げる投球の基本というだけでなく、野手の送球も含めたあらゆる投球において基本になる、球速があり、きれいな球筋のボールということです。

全身から集めた力を人差し指と中指の2本の指で押し出すという力勝負の球種であり、投手の投げる球種の中でも最も球速の出る球種です。

重要ポイントは回転数と回転軸。

ストレートをストレートたらしめているのはバックスピンだからです。

後述していますが、回転数の少ないストレートは重力によって下方向に変化してしまいます。

きれいな回転軸で回転数の多いストレートは下方向に垂れにくくなり、横方向の変化も小さく、まさにストレートとなります。

ただ、きれいな回転軸で回転数も多いストレートはしっかりバットで捉えられた場合に飛距離が伸びやすくなります。

なので純粋なストレートだけでなく、微妙に動く速球(ムービング・ファストボール)を使い分ける投手も少なくありません。

メジャーリーグでは球速の出る球種をファストボールと分類し、その代表であるストレートはフォーシーム・ファストボールと呼ばれています。

他のファストボールには、近年日本でも一般的となったツーシーム・ファストボールやカット・ファストボールなどがあります。

直球と変化球、というように変化球とは分けて表現されることも多く、野球において基本となる球種です。

野球の基本になる、というのは投手として投げる投球の基本というだけでなく、野手の送球も含めたあらゆる投球において基本になる、球速があり、きれいな球筋のボールということです。

全身から集めた力を人差し指と中指の2本の指で押し出すという力勝負の球種であり、投手の投げる球種の中でも最も球速の出る球種です。

重要ポイントは回転数と回転軸。

ストレートをストレートたらしめているのはバックスピンだからです。

後述していますが、回転数の少ないストレートは重力によって下方向に変化してしまいます。

きれいな回転軸で回転数の多いストレートは下方向に垂れにくくなり、横方向の変化も小さく、まさにストレートとなります。

ただ、きれいな回転軸で回転数も多いストレートはしっかりバットで捉えられた場合に飛距離が伸びやすくなります。

なので純粋なストレートだけでなく、微妙に動く速球(ムービング・ファストボール)を使い分ける投手も少なくありません。

メジャーリーグでは球速の出る球種をファストボールと分類し、その代表であるストレートはフォーシーム・ファストボールと呼ばれています。

他のファストボールには、近年日本でも一般的となったツーシーム・ファストボールやカット・ファストボールなどがあります。

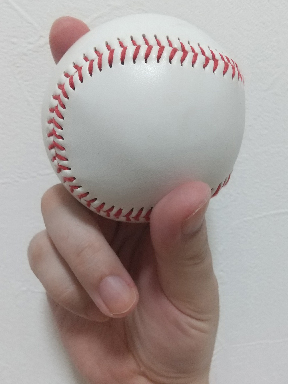

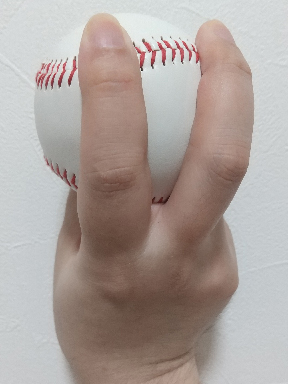

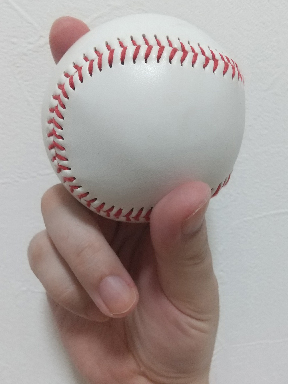

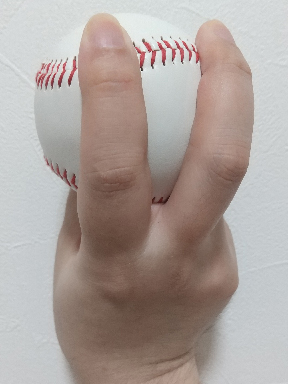

ストレートの握り方とリリース

ストレートの握りは、人差し指・中指・親指・薬指の4本の指を縫い目にかけた、いわゆるフォーシームと呼ばれる握りです。

人差し指と中指の隙間を狭くするほど指の力をボールに伝えやすくなるため、球速が出たり強い回転がかけられるようになりますが、コントロールが安定しなくなる傾向があります。

かつての日本球界最速記録保持者のクルーン投手(元横浜~巨人)や藤川 球児投手(元阪神)は隙間を空けず、指を揃えて握っています。

日本人最速記録保持者の大谷 翔平投手は指を少し広げて握っているそうです。

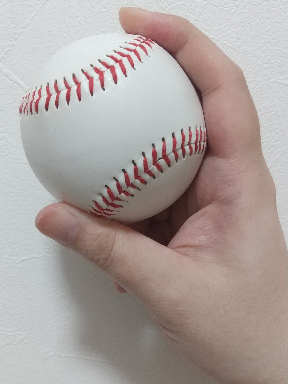

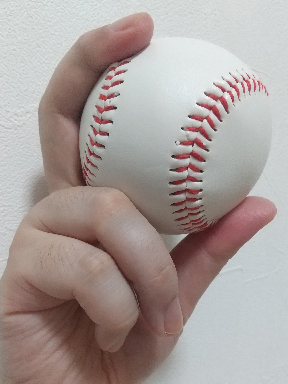

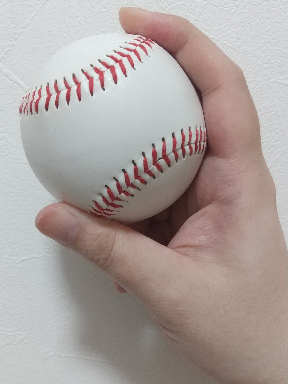

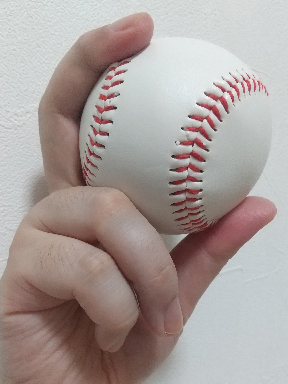

腕は捻ることなく、強く振り切ります。

力み過ぎることなく遠心力も活用し、肩、肘、手首、指先からボールへとしっかり力を伝えていきます。

最後は人差し指と中指で押し出すようにリリースします。

縫い目にしっかりと指に掛けることによってより指の力を余すことなくボールに伝えることができ、強い回転の伸びのあるストレートとなります。

まずは強いボールを投げることから始め、しっかりボールに力を伝えられるようになってからリリースポイントを探り、コントロールを付けていくといいでしょう。

人差し指と中指の隙間を狭くするほど指の力をボールに伝えやすくなるため、球速が出たり強い回転がかけられるようになりますが、コントロールが安定しなくなる傾向があります。

かつての日本球界最速記録保持者のクルーン投手(元横浜~巨人)や藤川 球児投手(元阪神)は隙間を空けず、指を揃えて握っています。

日本人最速記録保持者の大谷 翔平投手は指を少し広げて握っているそうです。

腕は捻ることなく、強く振り切ります。

力み過ぎることなく遠心力も活用し、肩、肘、手首、指先からボールへとしっかり力を伝えていきます。

最後は人差し指と中指で押し出すようにリリースします。

縫い目にしっかりと指に掛けることによってより指の力を余すことなくボールに伝えることができ、強い回転の伸びのあるストレートとなります。

まずは強いボールを投げることから始め、しっかりボールに力を伝えられるようになってからリリースポイントを探り、コントロールを付けていくといいでしょう。